|

チェロの力学 ★ウルフキラーの振動系を探る |

![]()

|

|

|

![]()

ウルフキラー振動系を探る・・・

計測されたデータが、どの様な意味を持つか、何故あのような挙動をするのか・・・など、本章で詳しく検討してみます。

下の、図25 (再掲載)を、もう一度ご覧になってください。 ウルフキラーとテールピースが Tension (張力) の掛った弦やロープの上に載っています。

ウルフキラーやテールピースには、当然 質量(重さ) がありますので、このようなメカニズムは振動を引き起こします。 それを、ウルフキラー振動系 と呼ぶことにします。

図25 (再掲載)

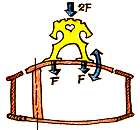

振動工学で用いられる手法として、振動系は 質量 と バネ に置き換えて、 等価なシステム を近似することができます。

それを、下の図に示してみました。

図28 ウルフキラー振動系 等価システム

この図のコメントから分かるように、チェロを演奏した時に、弾いている音の振動数やその倍音の振動数が、ウルフキラーやテールピースの固有振動数(整数倍を含む)に合うか、それに近いところでは、ウルフキラーやテールピースは弾いている音の振動数やその倍音の振動数に共振して強く振動する・・・ということになります。

ウルフキラーやテールピースには、それぞれ異なる固有振動数 がありますが、ウルフキラーやテールピースは、常にその固有振動数 で振動する・・・というものではありません。

上の図のような場合、ウルフキラーやテールピースは、それらが繋がれている Bridge (駒) が振動することによって、強制的に振動させられている・・・ということです。

この様な振動を、振動工学では 強制振動 と呼びます。

固有振動数 を持つ振動系が、強制振動 させられる時、それぞれの物体は、強制振動 の振動数で振動させられます。 今回の、このウルフキラー振動系 の場合、ウルフキラーやテールピースの固有振動数(整数倍を含む) が、強制振動 の振動数と合うか、それに近いところで、ウルフキラーやテールピースが共振して強く振動する・・・ということなのです。

図29

画面右の、周波数分析 の画面では、 赤い線 が 駒の振動 の振動数を表わしていて、 青い線 が ウルフキラーの振動数を表わしています。 どの音を弾いても、 赤い線 と 青い線 のピークが現れる振動数は一致していることがわかります。 (注)(比較的低い周波数において)

赤い線 の 駒の振動 の周波数成分の値が他と同じ程度であっても、 青い線 の ウルフキラーの振動の周波数成分の値が、大きく上に伸びるところがあります。 上段の レベルメーター の振れも大きくなっています。

このようなところが、ウルフキラーが共振して強く振動しているところ・・・ということになります。

ウルフキラーが 共振 して強く振動して呉れれば、その分、駒にも振動が加算されますので、ウルフトーン を減らせる・・・

ということになります。

と言うことは、

ウルフトーン を打ち消すために、ウルフ が発生している音の周波数でウルフキラーが 大きく振動できているか・・・否か・・・

を確認するには、

ウルフキラー振動系 の 固有振動数 を確認すれば良い・・・

ということになります。

それでは、次は、ウルフキラー振動系 の 固有振動数 を調べることにしましょう。

■Copyright (c) Lab Minehara, All rights reserved. このページに掲載の全てのコンテンツ (記事、画像データ・数値データなど) の無断転載 ・公開等はお断りします。

工房ミネハラ

Mineo HaradaUpdated:2008/5/23