|

MTS の動作原理・インストール方法・サンプルサウンドなど、もう一度確認したい方は、漫画や Video をご覧ください。

|

正確なイントネーションを得るには

|

|

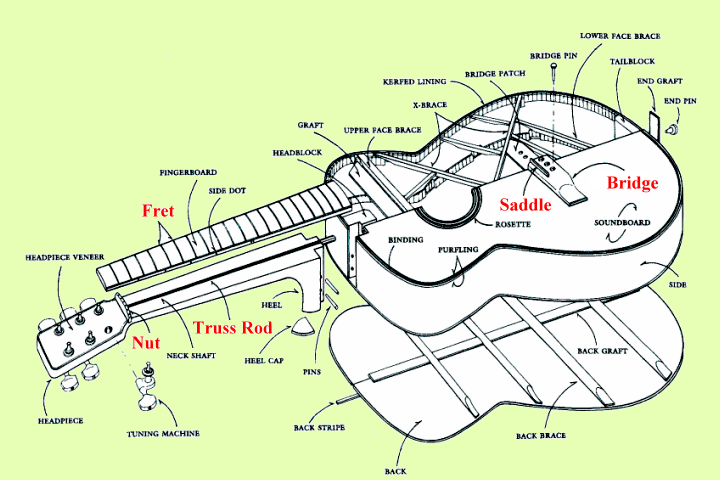

イントネーションとは、「音の調子」と言うことです。 正しい音の調子・・・それは、正確なピッチで奏でられることに他なりません。 正確なピッチで演奏出来るように、ギターメーカー、ギター製作家達は、今までも、さまざまな工夫を凝らしてきました。 フレットが正確に切られていること。 極力、低い弦高で演奏できるように、ナットやサドルが正しくセットアップされていること。 ネックの正しい状態を確保するためのトラスロッドの調整。 安定し て、良い響きとなる弦の選定。 数えれば切りがありませんが、あなたが今お使いのギターは、多分、これらが全てベストな状態になっていると思われます。 しかし、まだ何となくイントネーションに不自然さが残っていると、感じていませんか。 |

このページは、正確なイントネーションを得るための方法と、その歩みについてご紹介したものです。 小さな画像は、クリックすると大きくご覧いただけます。 |

||

フレットは正確に切られているのでしょうか

フレットの位置は正しいのに、何故、音のピッチは狂うのでしょうか。

使っている弦が影響しているのか

|

|

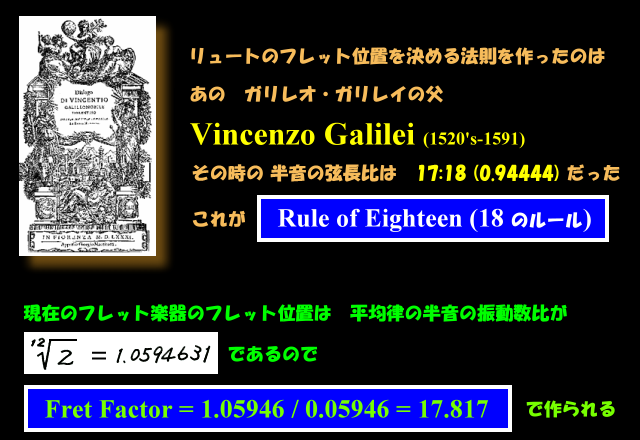

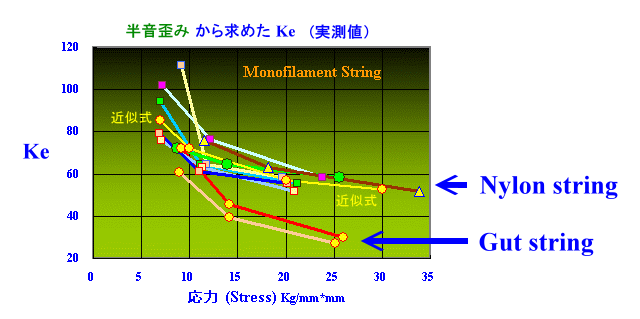

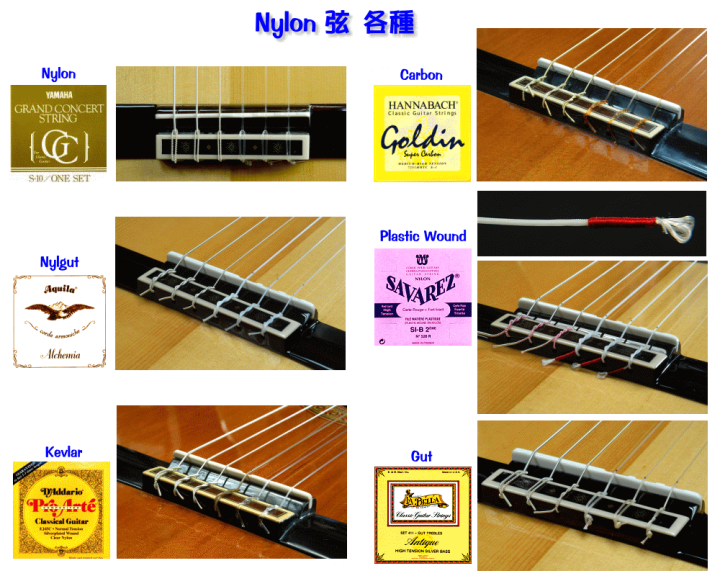

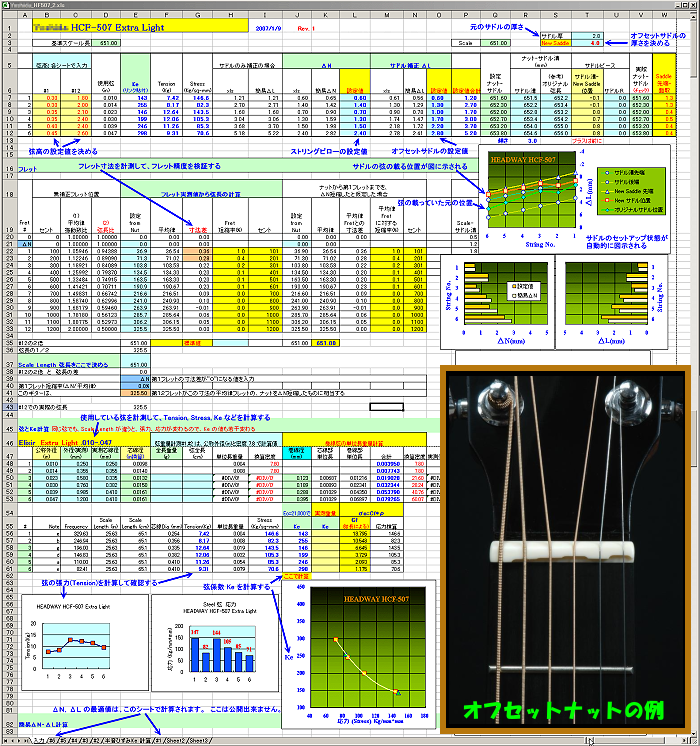

ギターが今のような形になったのは、 MTS

の開発に当たっては、弦を押さえた時のピッチの狂い易さを示す値として、

このグラフに示すような Ke

と言う数値を導入しました。 Nylon弦とGut

弦を比較してみると、Ke

の数値はGut

弦の方が小さく、Gut

弦を使っていた昔のギターは、ピッチの狂いが少なかったと考えられます。 その他の弦は、下のKeの図をご覧ください。 |

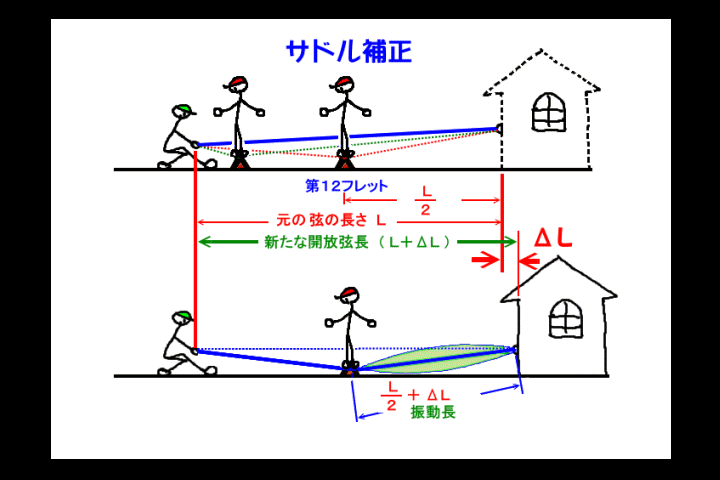

サドルをどうすれば良いか・・・C. F. Martin は悩んだと思われる

|

|

今のアコースティックギター(スチール弦のフラットトップギター)を最初に作ったのは、あの C. F. Martin です。 ドイツに生まれ、アメリカに移住した後、1800年代の半ばには、Xブレーシングを持ち、 大音量で演奏できる大きな胴の Dreadnought スチール弦ギターを作りました。 (この写真のものは、当時のものではありません)。 Keの図でも分かるように、スチール弦のピッチの狂い易さを示すKe の値は、当時使われていたGut 弦と比べると 5倍から10倍程度大きいため、クラシックギターと同じブリッジ・サドルのままでは、到底、弾けるギターにはならなかったと思われます。 そこで、ブリッジに埋め込んだサドルの位置を12フレットから僅かに遠ざけ、更に、5弦、6弦などの太い弦は、サドルの位置を12フレットから大きく遠ざけるために、サドルを傾けて取り付ける方法を、試行錯誤して作りだしたものと思われます。 スチール弦の時代になると、ギターでのサドル調整は、必須のものとなりました。 これが、今のギターにも使われている「オクターブ調整」と呼ばれるサドルの調整方法です。 |

|

(興味ある話題) |

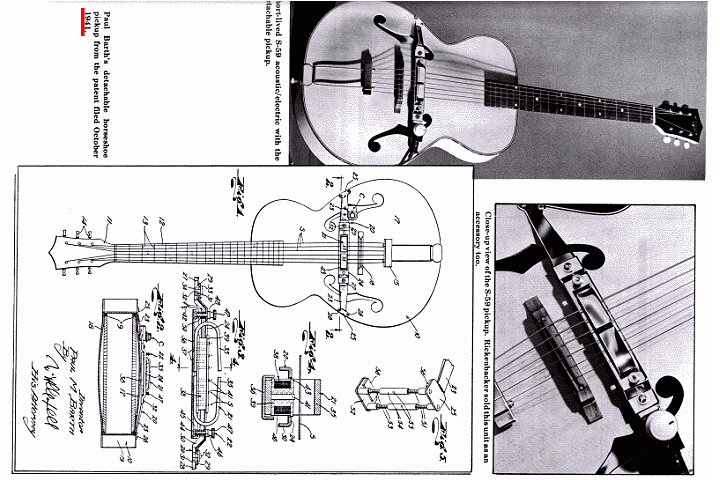

20世紀・・・エレキの時代が始まる

(興味ある話題) 毎日ムック 「ギター名器バイブル」 2010年1月10日 毎日新聞社 出版に、このギターの実物の写真が掲載されています。 |

|

最初のエレキギターは誰が作ったか・・・こちらでご紹介していますが、この図面は、エレキギターメーカーの老舗、Rickenbacker

リッケンバッカー社の、George

Beauchamp

が1934年に出願した、エレキギターの特許の明細書です。 この図面には、まだサドルの調整メカニズムは明示されていません。 |

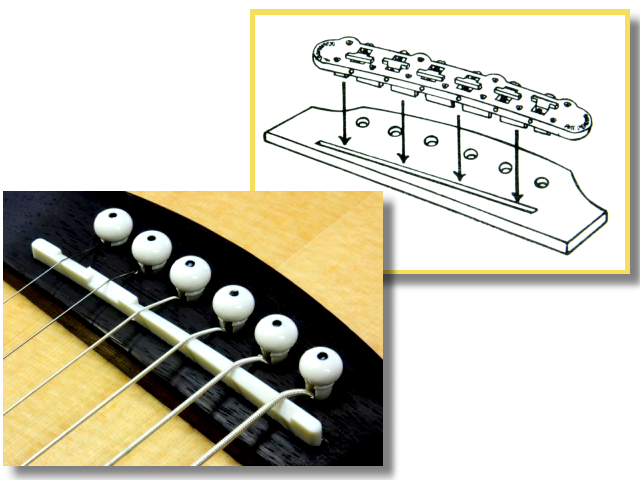

本格的な サドル調整メカを作ったのは・・・誰?

|

|

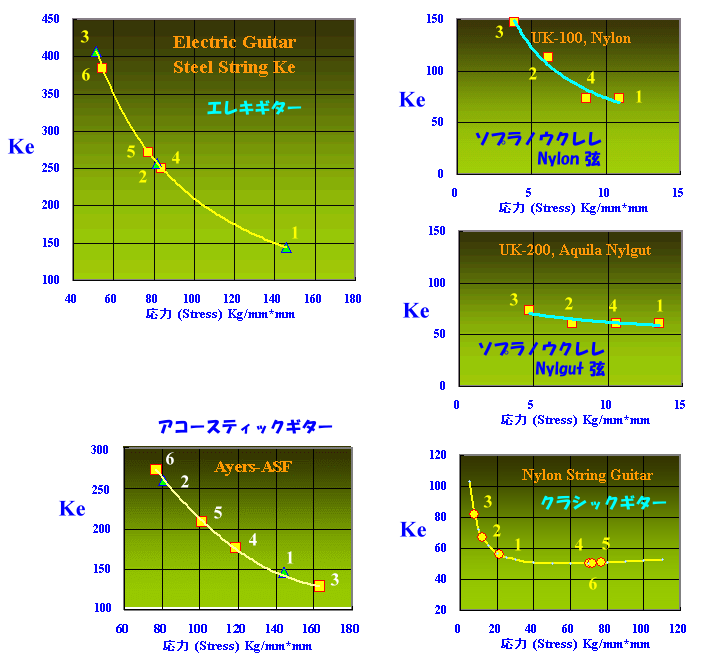

1952年、Gibson

が、ソリッドボディのエレキギターLes

Paul の発売を開始しました。 それには、Ted

McCarty

の発明によるTune-o-matic

と言う、画期的なブリッジ(TOM

Bridge)が搭載されました。 (下写真左) 1950年代は、エレキギター誕生の時代でした。 Fender の、Telecaster や Stratocaster にも、同様の機能を持った サドル調整メカニズムが使われました。 ソリッドボディのエレキギターは、胴の上に、多少重いパーツを取り付けても、楽器の鳴りに全く影響が無いので、このような金属製のパーツを取り付けることが出来たのですが、それ以上に、Keの図でも分かるように、エレキギターの弦のピッチの狂い易さを示すKe の値は、アコースティックギターの弦と比べると 1.5倍程度大きいため、サドル位置を調整して、正確なイントネーションを確保することが必須となったためです。 |

アコースティックギターは、進化してないのか・・・

サドル調整は、何故そんなに重要なのか・・・

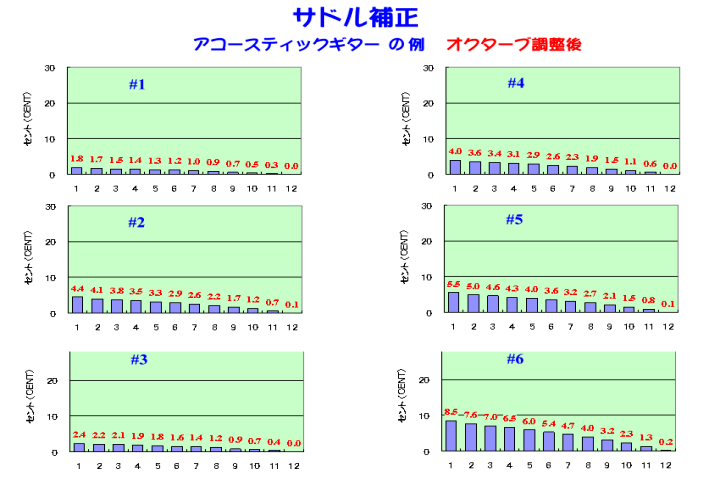

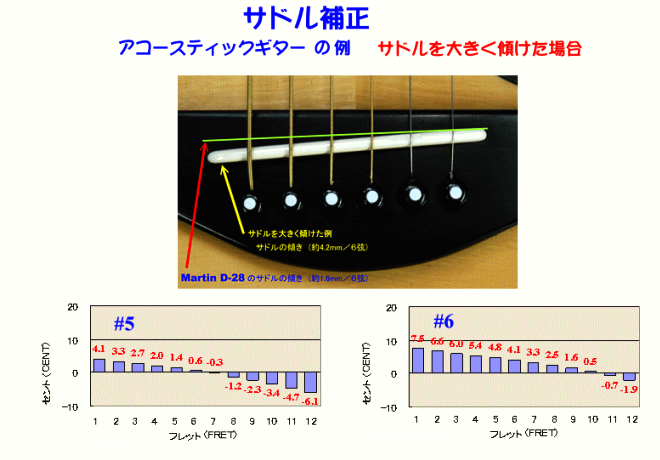

サドル調整で、ギターはこうなった・・・

サドル調整に、工夫を凝らしている例もある・・・

正確なイントネーションを得るには・・・他にも何かある ???

もっと正確なイントネーションを得る方法は・・・???

|

|

この図面は、1992年に、Howard B. Feiten がアメリカで出願した特許の明細書の最初のページです。 あの、Buzz Feiten Tuning System に関する特許です。 彼が考えた方法は、ナットから第1フレットまでの寸法を僅かに短くして、ローフレットで弦を押さえた時のピッチの上昇を低減し、更に、サドルの位置を調節して弦毎にオクターブのピッチを微調整する・・・と言うものでした。 要は、ギターの発展の過程で、サドルの調整だけでは、これ以上、イントネーションの良いギターは作れない・・・と言うことに着目した、画期的な考え方を提唱したものです。 すなわち、この図をもう一度開いてご覧になってください。 イントネーションの調節には、ナットと言うパーツが残っていた事に気付いた・・・と言っても良いと思います。 その後、本家 のアメリカでは、ナット補正と言う考え方の特許が数多く出願されています。 |

|

Buzz

Feiten Tuning System 特許の記述 6359202_1 6359202_2 |

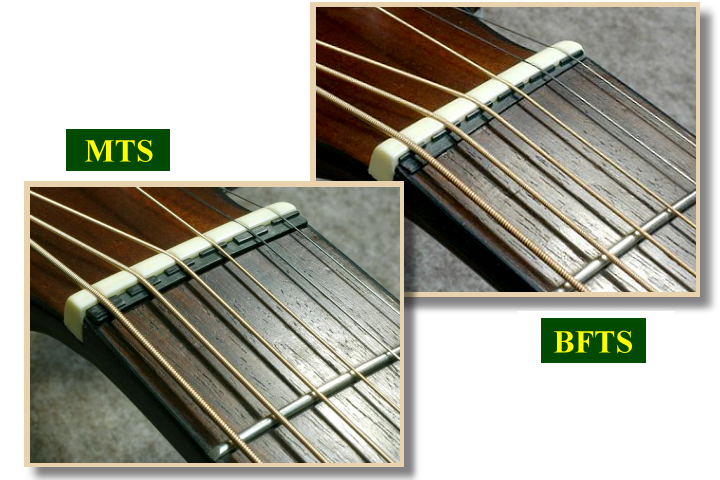

どうせやるなら、もっと思い切ったナット補正を・・・これが MTS

|

|

|

Buzz Feiten Tuning System では、ナット補正の量は、弦に関係なく、エレキギターでは 2.1%(0.76mm) 、アコースティックギターでは 1.4%(0.5mm) 、ナイロン弦ギターでは 3.3%(1.2mm) ナットから第1フレットまでの寸法を僅かに短く設定するものです。 その短縮量だけでピッチの上昇が防げない、太い弦に関しては、開放弦のピッチを僅かに下げたチューニングを行い補正を行うチューニングシステムです。 工房ミネハラが開発した MTS では、弦がフレットに押さえられた時に起こるピッチの狂いを 、 Intonation Error と言う値に数式化し、弦が押さえられた時の 、ピッチの狂い易さを示す値 である、Ke と言う数値で、 Intonation Error をシミュレーション計算できるシステムを開発しました。 (特許第4383272) これで、ナット補正の量を、弦毎に最適な値に設定する事が可能となりました。 その寸法は、アコースティックギターの場合、第1弦は0.6mm 程度、第6弦は2.5mm 程度の補正量となっています。 MTS の動作原理は、左の Video をご覧ください。 |

|

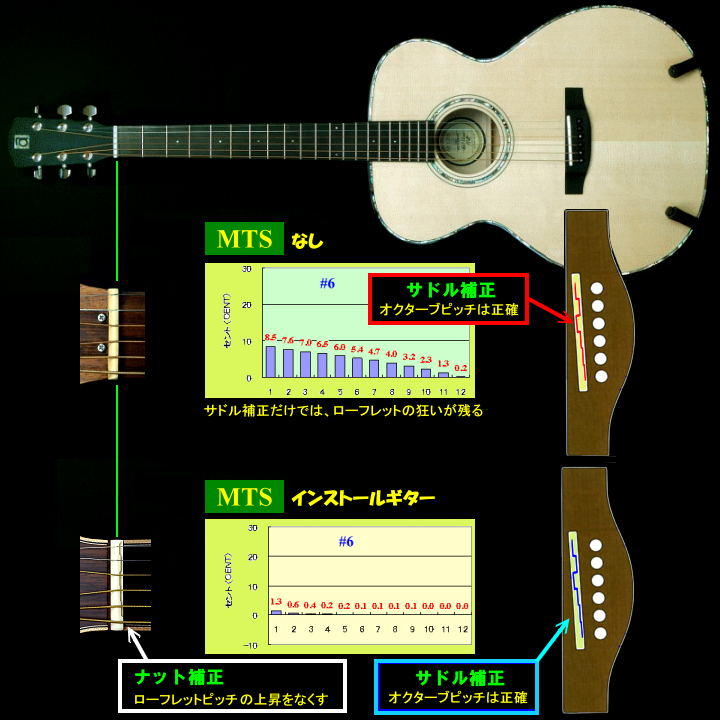

サドルを弦毎に補正することは、ギターにとって、必須の技術だった・・・ それなら、反対側のナットも、弦毎に補正すれば、更に良くなるだろう・・・と、考えた結果 今まで、サドルだけでやっていた補正を、サドルとナットの両方で、半々に分けあうことになった・・・ これが、 MTS の基本的な考え方です。 これで、ギターのイントネーションは 極限のピッチ に近づきました。 |

||

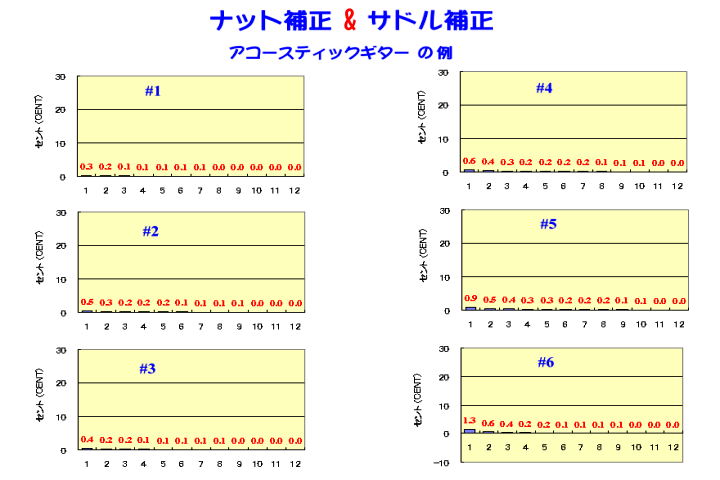

MTS で、イントネーションはこうなりま した・・・

|

|

アコースティックギターに、S.O.S (SOUND OFFSET SPACER ) サウンド・オフセット・スペーサーを取り付けると、ローフレットのピッチの上昇は全くなくなります。 更に、それに合わせたサドルの「オクターブ調整」も行うと、12フレットのピッチ上昇も完全になくなります。 これで、全てのフレットポジションで、完璧なイントネーションのギターに変身することになります。 |

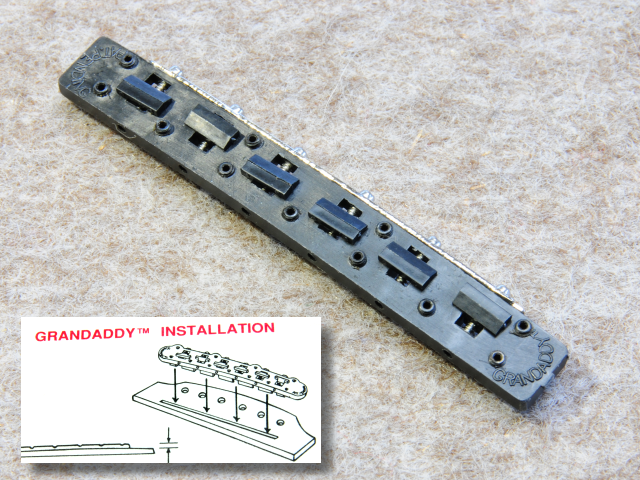

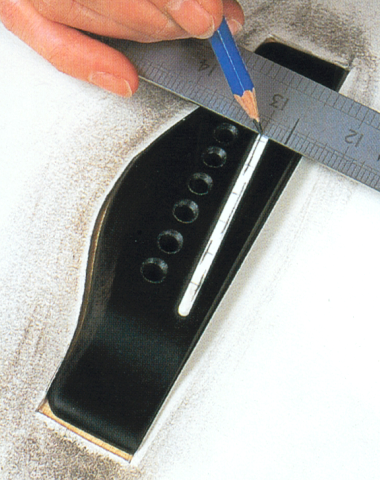

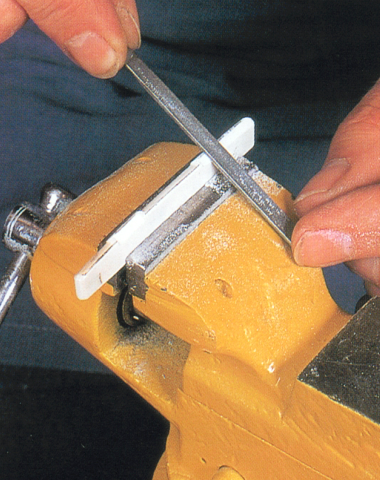

MTS は、こうやってインストールします・・・

MTS なら、こういうギターになります

|

|

MTS インストール事例は、ユーザー事例集 をご覧ください。 |

Patented

(特許第4383272)

Patented

(特許第4383272)

(C) Copyright

このページで掲載しているデータの無断転載 ・公開等はお断りします。

このページに掲載したギターは、 MTS の搭載事例を示したもので、ギターの音程の狂いとは直接の関係はありません。

★Minehara Super Tune System TM ミネハラ スーパーチューンシステム TM のインストール工房 を開きたい方。

基本の動作原理の習得、インストール方法など、技術指導いたします。

|

工房ミネハラ

Mineo Harada

2020/5/10

Updated:2010/12/8

First Updated:2010/2/7