| 駒の製作 |

|

駒の材料と質

駒は良くねかせたカエデ材が良く、年輪が水平の物が良いものです。 駒には表裏が有ります。正しく木取りされているものは、テールピース側は縦に流れる模様、指板側はゴマ塩のような斑点模様が奇麗に出ています。 |

|

駒の寸法

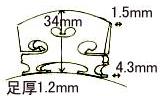

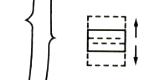

駒の横幅はf孔の幅と同じ程度の40〜42mm程度です。 駒の寸法は、高さは中心で34mm、足の幅は4.3mm、足の厚みは1.2mm、上端で1.5mm程度に削って仕上げます。

指板側を削って所定の厚さにします。テールピース側は削りません。 |

|

表板とカーブの合わせ方

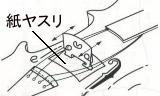

弦をゆるめた状態で、表板にサンドペーパーを乗せその上で駒の脚を削ります。駒が倒れない様に木製のブロックを当てて削ります。

サンドペーパーは#100番程度の粗いものが作業が早く出来ます。

Violin Bridge Fitting Jig として専用のジグも市販されています。 |

|

駒の立て方 駒はテールピース側を垂直に立てます。脚のカーブを合わせる時に、垂直になるように削ります。 |

|

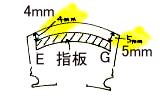

駒の上面の形 一般には指板の高さは18〜20mmです。指板のアールからG線側で5mm、E線側で4mmをとって上面の形を作ります。 |

|

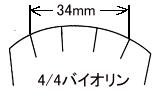

溝の寸法 両端を均等に残して、34mmの位置を3等分してヤスリで各弦の溝を付けます。

溝の深さは弦が半分入る深さが適当です。 |

|

駒の位置 駒を立てる位置は、f孔の刻み目に駒の中心を合わせます。 |

|

駒の位置 このページのトップの写真を参考にして下さい。 |

|

駒の位置と弦の高さ 駒の左右の位置は、片方の脚がバスバーの上、もう一方の脚が魂柱の位置に均等に乗っている事が大切です。

最終的に、弦の高さは、スチール弦の場合

E線:3mm G線:5mm程度とします。

弦を張ると駒が倒れますので、最後にもう一度駒のテールピース側が垂直になっているかどうか確認します。 |

駒の調整:いよいよ良い音への調整です |

|

楽器と駒の関係 表板の厚みが有り、しっかりと作られている新作やモダンなどの楽器は、間隔の狭い駒を使用。

表板が薄い楽器は、間隔の広い駒が良いでしょう。

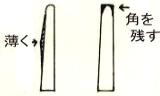

表板の厚い楽器には、駒を薄くしたり、穴を掘ったりして軽くします。 |

|

倍音の出にくい楽器の場合 駒の腹を薄くし、上側の角を残した形のものが良いでしよう。 |

|

更に、穴を掘って、駒を軽くします。 |

|

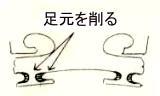

高音が出にくい楽器の場合 駒の足元を削る。 |

|

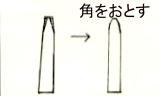

倍音が出過ぎる楽器の場合 駒の上側の角を落として丸く仕上げる。 |

| 少し良い音になりましたか? |

![]()

![]()