バイオリン組立キットの製作工程を紹介します。 写真をクリックすると大きくご覧頂けます。

バイオリン製作キット(VK-1) |

バイオリン製作キット(BVK-1) |

■バイオリン組立キットの種類によって、パーツや形状に違いが有りますが、ここでは共通的な製作工程をご紹介しています。

■![]() マークの道具は、製作道具 でご紹介しています。

マークの道具は、製作道具 でご紹介しています。

■バイオリンの製作法、道具類の使いかたなどに参考となる文献を沢山用意しています。 参考文献 でご紹介しています。

■バイオリンの各部の製作法、調整法は、より良い音を求めてシリーズ 情報コーナ でご紹介しています。

★製作手順-その(1)

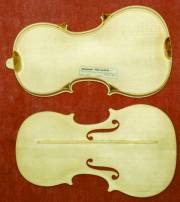

■キットパーツ

VK-1やBVK-1は、ほぼ仕上げられた裏板(BACK)とリブ(RIB)は接着され組み立てられています。

VK-1やBVK-1は、ほぼ仕上げられた裏板(BACK)とリブ(RIB)は接着され組み立てられています。

裏板は、パーフリングを埋め込んだ後、縁部の窪みの加工を行い、板厚の調節を行います。

![]() VK-2の場合は、組立られたリブ( RIB)にダミーの裏板が接着された状態でキットが出来ています。別に付いている表板、裏板の外形、板厚、パーフリング溝、f字孔などを自分で削って仕上げてから、リブ( RIB)に接着します。

VK-2の場合は、組立られたリブ( RIB)にダミーの裏板が接着された状態でキットが出来ています。別に付いている表板、裏板の外形、板厚、パーフリング溝、f字孔などを自分で削って仕上げてから、リブ( RIB)に接着します。

この場合、予め仮接着されている裏板は、パン切りナイフのような物を側板と裏板の間に差し込み、筆にお湯をつけて隙間に流し込み、接着を外します。 リブ(ガーランド)の変形を防ぐために接着を外す前には、表板を接着しておくと良いでしょう。(写真はナイフの差し込み方を示したものです)

ネック(NECK)の形状はほとんど削られております。

スクロールの仕上げを行います。

ネック(NECK)の形状はほとんど削られております。

スクロールの仕上げを行います。

糸巻き穴の仕上げ加工などは後で行います。

![]() VK-2の場合は、ネックは大まかに削られていますが、ペグの穴あけなどは自分で行う必要があります。

VK-2の場合は、ネックは大まかに削られていますが、ペグの穴あけなどは自分で行う必要があります。

■表板、裏板の加工

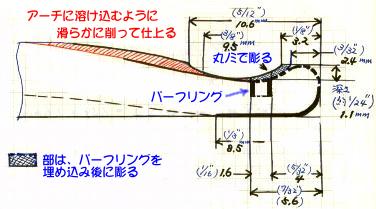

表板の厚みをラフに仕上げ、溝にパフリングを入れます。縁部の窪みはパフリングを入れた後で丸ノミで最終的に仕上げます。(縁部の窪みの寸法は一例としてご参考にして下さい)

表板の厚みをラフに仕上げ、溝にパフリングを入れます。縁部の窪みはパフリングを入れた後で丸ノミで最終的に仕上げます。(縁部の窪みの寸法は一例としてご参考にして下さい)

表板の厚さは仕上げられていませんので、表・裏とも曲面をカンナ![]() で削るか、丸ノミ(浅丸刀)

で削るか、丸ノミ(浅丸刀)![]() で彫って厚みを調節し、サンドペーパーやスクレーパーで奇麗に仕上げます。

で彫って厚みを調節し、サンドペーパーやスクレーパーで奇麗に仕上げます。

縁部の窪みの寸法

始めに、パーフリング溝のバリをカッターナイフなどで取り除き綺麗に仕上げます。

始めに、パーフリング溝のバリをカッターナイフなどで取り除き綺麗に仕上げます。

コーナー部の先端は、鋭角に鋭く彫り込むと、パーフリングが引き締まって見栄えがよくなります。 合わさる2本のパーフリングの先端がピッタリ合う角度に切断することが、美しく仕上るポイントです。

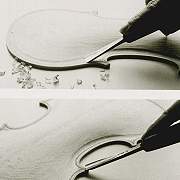

次に、パーフリングの長さを、埋め込む溝に沿って長さを正確に切断します。 この時は、まだパーフリングは接着しません。

パフリングは折れ易いので、湿気を含ませてから曲げると良いでしょう。ただし、余り湿らせ過ぎるとパフリングがばらばらに剥がれてしまいますので加減が必要です。

片方の端をコーナー部に差し込んで、溝に沿って徐々に曲げて埋め込みながら、もう一方の端を正確な長さに切断します。 パーフリングが溝に入る方の角をサンドペーパーなどで僅かに面取りしておくと楽に入ります。

表板の一番上と、一番したの部分は、後でネックを取り付ける溝やサドルを取り付ける溝を彫りますので、その部分はパーフリングも彫られてなくなってしまいます。 従って、その部分では左右のパーフリングがピッタリ合っている必要は有りません。

VK-2の場合は、表板、裏板ともパーフリング溝加工が必要です。 この場合、パーフリングカッターやリューター![]() などが必要です。

などが必要です。

![]() 片方のパフリングの端の黒いストライプを尖らせて埋め込むとストラディバリウスのように出来ます。

片方のパフリングの端の黒いストライプを尖らせて埋め込むとストラディバリウスのように出来ます。

全周に亘ってパーフリングの準備が終わったら、一晩程度そのまま溝の中に入れておくと、パーフリングが曲がった形状になり、接着作業が楽になります。

全周に亘ってパーフリングの準備が終わったら、一晩程度そのまま溝の中に入れておくと、パーフリングが曲がった形状になり、接着作業が楽になります。

一旦、パーフリングを溝から外して、溝に接着剤(ニカワ)を塗ってパーフリングを順に埋め込みます。

ニカワの溶かし方、塗り方などは、こちらをご覧下さい。

コーナー部で2本の先端をピッタリあわせて、その部分から埋め込みます。 小さな金槌で叩きながら順に埋め込んで行きます。

パーフリングの接着が乾燥した後、縁部の窪みをパーフリングごと彫ります。 縁部の窪みの寸法は上の図を参照ください。

パーフリングの接着が乾燥した後、縁部の窪みをパーフリングごと彫ります。 縁部の窪みの寸法は上の図を参照ください。

表板や裏板の厚さを調節する場合は、縁部の窪みと裏側の厚みを削って調節します。 表板の中央部は余り薄くしない方が良いでしょう。板厚と音質に付いては、こちらをご覧下さい。

板厚の正確な測定には、キャリパー![]() が有ると便利です。

が有ると便利です。

左の浅丸刀![]() は、縁部の窪みや、表板・裏板の曲面を彫るのに大変便利です。

は、縁部の窪みや、表板・裏板の曲面を彫るのに大変便利です。

縁部の窪みや、表板・裏板の曲面を彫った後、スクレーパー

縁部の窪みや、表板・裏板の曲面を彫った後、スクレーパー![]() を使って細かな凹凸やキズを更に取り除き、曲面を滑らかに仕上ます。 この仕上げで、ニスを塗った後の美しさが違ってきます。 表板のスプルースは大変柔らかい材料ですので、サンドペーパーで凹凸を修正しよおとすると、堅い木目の部分が残り、柔らかい部分のみ凹んでしまって、綺麗なカーブに仕上難いものです。 スクレーパーを使うと滑らかな曲面の仕上が出来ます。

を使って細かな凹凸やキズを更に取り除き、曲面を滑らかに仕上ます。 この仕上げで、ニスを塗った後の美しさが違ってきます。 表板のスプルースは大変柔らかい材料ですので、サンドペーパーで凹凸を修正しよおとすると、堅い木目の部分が残り、柔らかい部分のみ凹んでしまって、綺麗なカーブに仕上難いものです。 スクレーパーを使うと滑らかな曲面の仕上が出来ます。

裏板の溝にもパフリングを入れます。

縁部の窪みはパフリングを入れた後で最終的に仕上げます。 裏板の場合は、パーフリングは全周に亘って隙間の無いように繋いで埋め込む事が大切です。

裏板の溝にもパフリングを入れます。

縁部の窪みはパフリングを入れた後で最終的に仕上げます。 裏板の場合は、パーフリングは全周に亘って隙間の無いように繋いで埋め込む事が大切です。

縁部の窪みを表面の曲面に溶け込ませるように、カンナか丸ノミ(浅丸刀)で削って、サンドペーパーやスクレーパーで奇麗に仕上げます。

■バスバー(力木)の加工と接着

バスバーの接着面が表板の裏側の曲面にピッタリ合うように仕上て、

表板の裏側にニカワで接着します。

バスバーの接着面が表板の裏側の曲面にピッタリ合うように仕上て、

表板の裏側にニカワで接着します。

隙間が出来ないよう、幾つかのクランプで固定します。 バスバーは表板の強度を保つ重要な部品であり、接着の不完全部分が有ると、演奏時にビビリが出てしまい、楽器とならなくなってしまいます。

f字孔から覗ける裏板の位置に、製作者であるご自分の名前や製作日付などをラベルに書いて貼り付けます。

f字孔から覗ける裏板の位置に、製作者であるご自分の名前や製作日付などをラベルに書いて貼り付けます。

ご自分のサインや日付の入った楽器は、きっと宝物になるでしょう。 世界に一つ です。

ここまで出来ると、いよいよ胴を接着して組立ます。

その前に、表板の接着面、および、ライニング及びブロックの面を平坦に仕上げておく事が肝心です。

ブロック部はニカワが木に染み込み易いので、予め接着前にニカワを沢山染み込ませておくか、左の写真のように、ブロック部にニカワを塗って、焼け火箸などでニカワを焦がした後、平坦に仕上ます。 いわゆる「ニカワ焼き」をしてから接着します。

■表板の接着

ライニングとブロック部にニカワを塗って、表板を接着

します。

ライニングとブロック部にニカワを塗って、表板を接着

します。

ニカワは、比較的すぐに冷えて堅くなって行きますので、接着作業は手早く行う事が大切です。

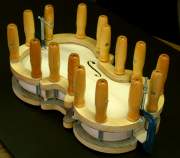

接着のクランプを何処に留めたらキチット密着させられるか、予め接着剤をつけないで確認しておくと良いでしょう。 上ブロックと下ブロック部をCクランプで固定した後、4ケ所のコーナー部をスプールクランプ![]() で留めます。 その後、全周が密着するように、適当な間隔でスプールクランプを留めてゆきます。 スプールクランプを強く締め過ぎると、表板に凹みが付いてしまう事が有りますので、適度の力で締め付けてください。 (スプールクランプの当り面には、ゴムかフェルトを貼り付けておいて下さい)

で留めます。 その後、全周が密着するように、適当な間隔でスプールクランプを留めてゆきます。 スプールクランプを強く締め過ぎると、表板に凹みが付いてしまう事が有りますので、適度の力で締め付けてください。 (スプールクランプの当り面には、ゴムかフェルトを貼り付けておいて下さい)

スプールクランプは、自分でも製作出来る簡単なクランプですが、数多く用意する必要が有り、また、全周を締め付けるのに時間が掛かります。 圧力が不均一にならないよう充分注意する必要があります。

スプールクランプは、自分でも製作出来る簡単なクランプですが、数多く用意する必要が有り、また、全周を締め付けるのに時間が掛かります。 圧力が不均一にならないよう充分注意する必要があります。

左の、バイオリンクランプセット![]() で有れば、全周に亘って均一な圧力で、しかも、素早く締め付けることが出来ます。

で有れば、全周に亘って均一な圧力で、しかも、素早く締め付けることが出来ます。

ニカワを塗って、表板を接着し、クランプで締め付けた後、はみ出したニカワは、お湯を付けた筆でニカワを溶かし、綺麗に拭きとって下さい。 ニカワが残っていると、ニス塗りに斑が出来てしまいます。

■ネックとボディのジョイント

ネックを埋め込むために、センターをきちっと出して、ネックの幅とぴったりした寸法の溝を彫刻刀や平ノミで彫ります。 平ノミは日曜大工店で求められます。

ネックを埋め込むために、センターをきちっと出して、ネックの幅とぴったりした寸法の溝を彫刻刀や平ノミで彫ります。 平ノミは日曜大工店で求められます。

ネックのセンター合わせ、向き、角度をきっちり出すため、ガタ無く確りとネックが入るための溝寸法がとても大切です。

左の写真では、ネックのかかと(ヒール)の載る裏板の部分が丸く削られていますが、その部分は少し大きく出来ていますので、ネックを接着した後で、裏板をネックの大きさに合わせて削り、外周を丸く仕上ます。

始めに、ネックの接合部の形状を左の図のように、左右対象な台形にキチット仕上げます。

始めに、ネックの接合部の形状を左の図のように、左右対象な台形にキチット仕上げます。

ネックの高さは、表板から6-6.5mmとします。

左の図は、ネックの角度を示したものです。 ネックの高さ6mmと、指板の端の高さ21mmから、ネックの角度が決まります。 この角度になるように、ネックの裏板に接着される部分(ヒール)の余分な長さを切断します。

左の図は、ネックの角度を示したものです。 ネックの高さ6mmと、指板の端の高さ21mmから、ネックの角度が決まります。 この角度になるように、ネックの裏板に接着される部分(ヒール)の余分な長さを切断します。

ネックの台形の部分が仕上がったら、その形状を、胴の溝を彫る部分にセンターを合わせて、鉛筆かカッターナイフの先で写し、その部分を平ノミで掘り込みます。 時折、溝にネックを差し込んで、ガタの無い寸法に溝を彫り進んで下さい。

このキット製作の中で一番難しい作業かも知れません。

ネックを仕込む溝が正しく彫れたら、ニカワでネックを胴に接着します。

ネックを仕込む溝が正しく彫れたら、ニカワでネックを胴に接着します。

ネックを確りと押し込んで、ボタン部と指板をクランプで挟み、固定します。 この部分には大きな力が加わりますので、確実に接着して下さい。

溝彫りから接着までの一連の作業の間は、ネックに指板が接着された状態で行う方が、角度や向きを確認し易くなります。詳しくはこちらをご覧下さい。

■サドルの成型と接着

表板の最下部にサドルを取り付けるための溝を彫ります。

表板の最下部にサドルを取り付けるための溝を彫ります。

中心線を対称に幅を決めて掘りますが、溝の幅はサドルの長さ(約36mm)より0.5mm程度大きくカットして下さい。 幅があまりきっちりですと、サドルの伸縮で将来表板にクラックが入ってしまう事が有ります。

サドルの幅Bは約7mm、高さは表板から3mm程度出っ張るように接着後に削ります。 表板に溶け込むようになだらかに両端を削って仕上ます。 外周は胴の丸みに合わせます。

これでホワイトバイオリンが出来ました。

| 次ページへ |

| |

|

フロントページ |

工房ミネハラ

Mineo Harada

Updated:2010/12/8

First Updated:2003/11/18

バイオリンキット製作手順

バイオリンキット製作手順